Представьте, что вам нужно выучить сложную тему к экзамену. Первое, что приходит в голову – начать зубрить: повторять материал снова и снова, пока он не «отпечатается» в памяти. Но уже через пару дней вы с ужасом понимаете, что почти всё забыли. В чём проблема? Традиционная зубрёжка опирается на механическое запоминание – поверхностное заучивание без понимания сути. Мозг воспринимает такую информацию как временную и быстро её удаляет, ведь она не связана с уже имеющимися знаниями и не применяется на практике.

Гораздо эффективнее работает глубокое понимание – когда вы не просто запоминаете факты, а осознаёте логику, взаимосвязи и можете объяснить тему своими словами. Например, если вы понимаете, как работает электрический ток на уровне принципов, а не заученных формул, то сможете решить даже нестандартную задачу. Именно поэтому лучшие техники обучения направлены не на запоминание, а на осмысление: они помогают «встраивать» новую информацию в уже существующую систему знаний, делая её по-настоящему своей.

В этой статье я разберу несколько таких методов. Главный среди них – метод Фейнмана, который учит объяснять сложные вещи просто. Дополнят его интервальные повторения (чтобы не забывать выученное), визуализация (чтобы задействовать образное мышление) и другие психологические приёмы. Всё это – не просто теория, а проверенные способы, которые используют учёные, программисты и полиглоты. И самое приятное: они не требуют бесконечных часов за учебниками, а лишь правильного подхода. Давайте разберёмся, как учиться быстрее и осмысленнее – без нудной зубрёжки.

Метод Фейнмана: учись, объясняя

Представьте, что вам нужно разобраться в сложной теме — например, в квантовой физике или макроэкономике. Вы читаете учебник, но чувствуете, что информация «проходит мимо»: вроде бы всё понятно, пока книга открыта, но стоит её закрыть — и в голове остаётся лишь туманное воспоминание. Знакомая ситуация?

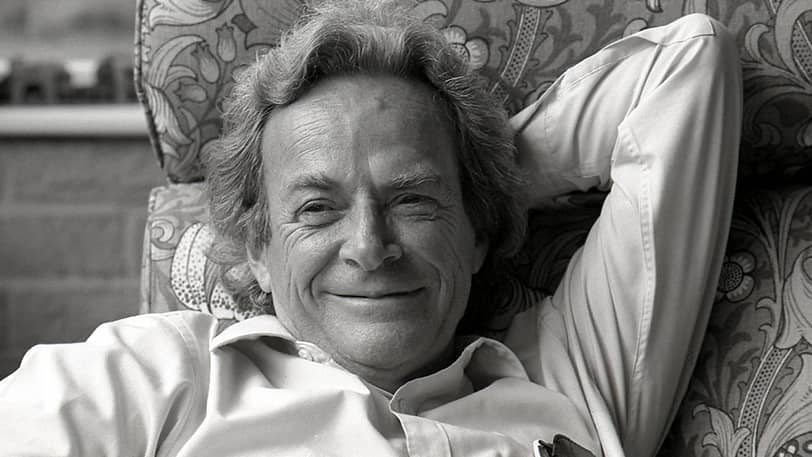

Нобелевский лауреат Ричард Фейнман придумал метод, который решает эту проблему. Его суть проста: если вы не можете объяснить тему так, чтобы её понял даже ребёнок, значит, вы сами её не понимаете. Этот подход не только помогает глубже усваивать информацию, но и делает обучение интересным — ведь вместо скучной зубрёжки вы превращаетесь в исследователя, который ищет самые простые и ясные формулировки.

Кто такой Ричард Фейнман и почему его метод работает?

Ричард Фейнман — легендарный физик, который прославился не только своими научными открытиями, но и уникальным талантом объяснять сложные вещи доступно. Он считал: настоящий показатель знания — это способность передать его кому-то другому без искажений.

Почему его метод так эффективен?

- Борется с иллюзией компетентности. Часто нам кажется, что мы «знаем» тему, пока не попытаемся её объяснить.

- Активирует глубокую обработку информации. Когда вы формулируете мысли своими словами, мозг выстраивает новые нейронные связи.

- Выявляет пробелы. Неспособность просто описать концепцию показывает, какие моменты нужно проработать дополнительно.

4 шага метода

1. Выберите тему и изучите её. Не пытайтесь охватить всё сразу. Возьмите конкретный вопрос: например, «как работает фотосинтез» или «что такое инфляция». Изучите материал по учебникам, статьям или лекциям, но не зацикливайтесь на деталях — пока вам нужно общее понимание.

2. Объясните её простыми словами (как ребёнку). Представьте, что вы рассказываете тему ребёнку 10 лет или другу, который ничего об этом не знает. Избегайте терминов вроде «квантовая суперпозиция» — вместо этого используйте аналогии из жизни. Например, электрический ток можно сравнить с потоком воды в трубах.

3. Выявите пробелы и вернитесь к материалу. Если вы запнулись или поняли, что объяснение получилось запутанным, это сигнал: в этих местах ваше понимание поверхностно. Откройте источники снова и разберитесь, пока не сможете описать проблемную зону чётко.

4. Упростите и используйте аналогии. Идеальное объяснение — это когда слушатель (или воображаемый собеседник) говорит: «Теперь ясно!». Для этого:

- Заменяйте термины бытовыми примерами («ДНК — это как инструкция по сборке организма»).

- Рисуйте схемы от руки.

- Связывайте новое с уже известным («Гравитация — как растянутое одеяло, на котором лежат шарики-планеты»).

Пример применения

Допустим, вы учите закон Ома. Вот как это выглядит по Фейнману:

- Изучаете: напряжение (V) = ток (I) × сопротивление (R).

- Объясняете: «Представьте шланг с водой. Напряжение — это давление воды, ток — сколько её протекает, а сопротивление — как сильно шланг зажат. Если зажать сильнее (увеличить R), воды потечёт меньше (I уменьшится), если давление (V) не менять».

- Проверяете: если забыли, от чего зависит ток, возвращаетесь к формуле.

- Упрощаете: «Закон Ома — это правило, как ток «реагирует» на напряжение и сопротивление».

Почему это работает?

- Active recall (активное припоминание). Проговаривание вслух заставляет мозг активно извлекать информацию, а не пассивно её поглощать.

- Выявление слабых мест. Пробелы становятся очевидными, когда вы не можете дать ясный ответ.

- Эффект обучения через преподавание. Исследования показывают: те, кто объясняет материал другим, запоминают его на 90% лучше, чем те, кто просто читает.

Метод Фейнмана — это не «волшебная таблетка», а тренировка мышления. Чем чаще вы его применяете, тем легче будет разбираться даже в самых сложных темах. Попробуйте прямо сейчас: возьмите любую концепцию и объясните её воображаемому ребёнку. Если сразу не получится — не страшно, ведь это и есть путь к настоящему пониманию.

Интервальные повторения

Вы когда-нибудь замечали, как быстро забывается материал после зубрежки перед экзаменом? Уже через неделю в голове остаются лишь обрывки информации. Это не ваша вина — так устроен наш мозг. Но что, если бы существовал способ «обмануть» забывание и запоминать информацию на годы?

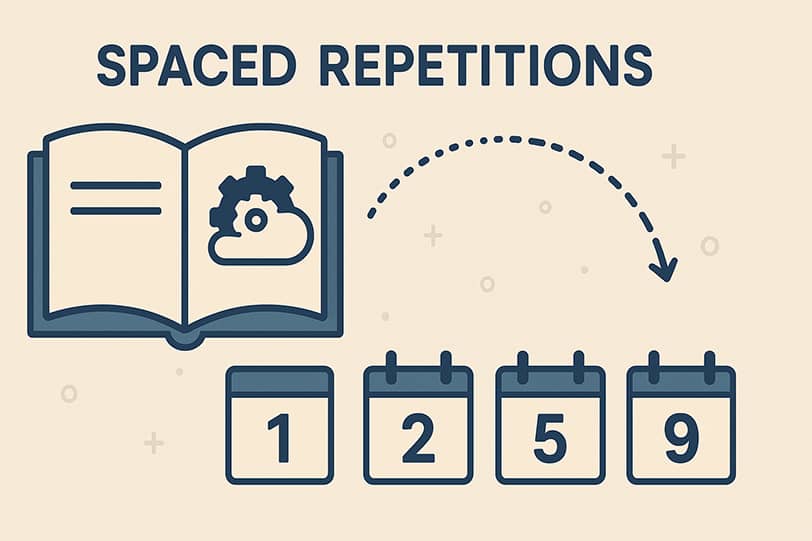

Метод интервальных повторений — это научно обоснованный подход к обучению, который учитывает естественные ритмы памяти. В отличие от традиционной зубрежки, когда вы повторяете информацию много раз подряд, этот метод предлагает возвращаться к материалу через определенные промежутки времени — именно тогда, когда вы вот-вот готовы его забыть. Это как тренировка для памяти: вы даете мозгу ровно столько нагрузки, сколько нужно для надежного запоминания, но не перегружаете его бесполезными повторами.

Как мозг забывает информацию (кривая Эббингауза)?

В конце XIX века немецкий психолог Герман Эббингауз провел серию экспериментов над собственной памятью. Он заучивал бессмысленные слоги (вроде «БЕВ» или «МУК») и фиксировал, как быстро они забываются. Результаты были представлены в виде «кривой забывания», которая показывает:

- В первые 20 минут теряется около 40% информации.

- Через час в памяти остается лишь 50% материала.

- Через неделю — всего 20%.

- Через месяц — тоже не более 20%.

Но Эббингауз сделал и другое важное открытие: при своевременных повторениях забывание значительно замедляется. Каждое новое повторение «уплотняет» информацию в памяти, выравнивая кривую забывания.

Принцип работы: повторение в оптимальные моменты

Секрет эффективности интервальных повторений — в правильно выбранных временных промежутках. Идеальный момент для повторения наступает как раз тогда, когда вы вот-вот готовы забыть материал, но еще можете его вспомнить с небольшим усилием.

Типичный график повторений выглядит так:

- Первое повторение: через 1 день после изучения.

- Второе: через 3 дня.

- Третье: через 1 неделю.

- Четвертое: через 2 недели.

- Пятое: через 1 месяц.

... и так далее, постепенно увеличивая интервалы.

Это не жесткие рамки, а ориентир. Современные алгоритмы (например, в приложениях Anki) автоматически подстраивают интервалы под вашу скорость забывания конкретного материала.

Инструменты: Anki, Quizlet и карточки

Для применения метода не нужны сложные приспособления — можно начать даже с бумажных карточек. Но цифровые инструменты значительно упрощают процесс:

Anki:

- Бесплатное приложение (есть версии для всех платформ).

- Использует «умный» алгоритм повторений.

- Позволяет добавлять изображения и аудио.

- Есть готовые базы карточек по разным темам.

- Более дружелюбный интерфейс.

- Возможность учиться в игровой форме.

- Функции для группового обучения.

- Огромная база готовых наборов карточек.

Бумажные карточки:

- Просто возьмите стопку небольших листочков.

- На одной стороне напишите — вопрос/термин, на другой — ответ.

- Разделите на группы: «знаю хорошо», «знаю средне», «не знаю».

- Повторяйте группы с разной частотой.

Как применять?

а) Планирование повторений

- Создайте карточки сразу после изучения новой темы.

- Первое повторение — на следующий день.

- Если ответили правильно — отложите карточку на более долгий срок.

- Если ошиблись — верните карточку в ближайшую группу повторений.

- Постепенно увеличивайте интервалы (3 дня → 1 неделя → 2 недели и т.д.).

б) Активное припоминание вместо пассивного чтения

Главное правило: не просто перечитывайте материал, а пытайтесь вспомнить его. Это можно делать:

- Закрывая ответ рукой и пытаясь его воспроизвести.

- Проговаривая вслух.

- Записывая ключевые моменты по памяти.

- Объясняя материал воображаемому слушателю.

Исследования показывают, что активное припоминание делает обучение в 2-3 раза эффективнее пассивного чтения. Когда вы с усилием «достаете» информацию из памяти, вы укрепляете нейронные связи гораздо лучше, чем при простом просмотре материала.

Важный совет: не пытайтесь запомнить все сразу. Интервальные повторения работают лучше всего, когда вы учите понемногу, но регулярно. Даже 10-15 минут в день с карточками дадут заметный результат через несколько недель.

Попробуйте этот метод с любым предметом, который вам нужно выучить. Уже через месяц вы удивитесь, как много информации осталось в памяти без изнурительной зубрежки и стресса перед экзаменами.

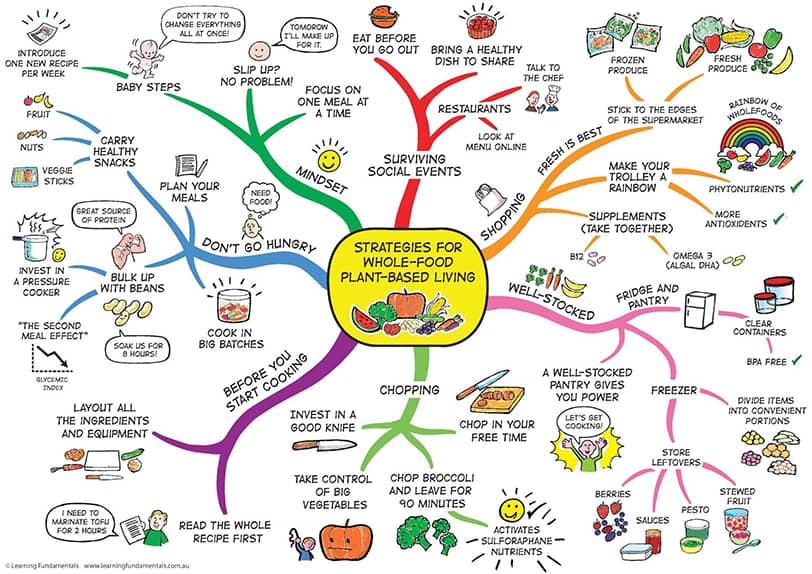

Визуализация и ментальные карты

Текст, таблицы, списки — традиционные способы конспектирования, которые часто оказываются неэффективными. Почему? Наш мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст, а изображения запоминаются на 65% лучше, чем слова. Это не просто красивые цифры — это особенность работы нашей памяти, заложенная эволюцией.

Метод ментальных карт превращает скучные конспекты в живые, красочные схемы, где каждая идея связана с другими визуально. Это не просто «развлечение» для творческих людей — серьезные исследования подтверждают: студенты, использующие ментальные карты, запоминают на 32% больше информации и в 2 раза быстрее находят нужные данные в своих записях.

Почему мозг лучше запоминает образы, чем текст?

Наш мозг устроен так, что:

- Зрительные образы активируют больше нейронов, чем текст (задействуется не только речевой центр, но и зрительная кора).

- Цвета и формы создают дополнительные «якоря» для памяти (вспомните, как легко узнать логотип компании, даже если вы не помните ее слоган).

- Пространственное расположение элементов помогает воссоздать целостную картину (мы буквально «видим» информацию перед глазами).

- Ассоциации работают как естественные «крючки» для памяти (образ яблока может связаться и с Ньютоном, и со здоровым питанием, и с логотипом Apple).

Нейробиологи объясняют это тем, что зрительная система человека развивалась миллионы лет, а чтение текста — навык, которому всего несколько тысячелетий. Именно поэтому даже сложные концепции (например, устройство клетки или экономические циклы) гораздо проще понять через схемы, чем через абзацы текста.

Как создавать ментальные карты?

- Центральная идея

- Возьмите чистый лист (лучше горизонтальный).

- В центре напишите/нарисуйте главную тему (например, «Вторая мировая война»).

- Используйте яркий цвет и крупный шрифт.

- Основные ветви

- Проведите из центра изогнутые линии (прямые хуже запоминаются).

- На каждой напишите ключевой раздел: «Причины», «Участники», «Этапы», «Итоги».

- Разные ветви — разные цвета (цветовое кодирование улучшает запоминание на 40%).

- Подветви

- От каждой основной ветви рисуйте более тонкие линии.

- Например, от «Участники» → «Антигитлеровская коалиция», «Страны Оси».

- Используйте ключевые слова, а не предложения («Сталинград» вместо «Битва под Сталинградом была переломным моментом»).

- Изображения и символы

- Рисуйте простые иконки (флаги стран, скрещенные мечи для битв).

- Добавляйте стрелки для связей между идеями.

- Выделяйте важное маркерами или восклицательными знаками.

Пример: конспект лекции по истории в виде схемы

Представим, что вам нужно законспектировать тему «Экономический кризис 1929 года в США»:

- Центр: рисуем долларовую купюру с надписью «Кризис 1929»

- Основные ветви:

- «Причины» (иконка вопросительного знака) → спекуляции на бирже 💹, перепроизводство 🏭.

- «Последствия» (иконка катастрофы) → безработица 👨💼, банкротства 🏦.

- «Решения» (иконка лампочки) → Новый курс Рузвельта 📜.

- Связи: стрелка от «спекуляции» к «банкротствам» с пометкой «обвал рынка».

Такая карта займет 1 страницу, но будет содержать всю ключевую информацию — и через месяц вы вспомните ее гораздо лучше, чем 5 страниц строчных записей.

Дополнительные методы

Скетчноутинг (sketchnoting)

- Сочетание рукописных заметок и простых рисунков.

- Основные элементы:

- Шрифты: меняйте размер и нажим для важных моментов.

- Разделители: облачка, рамки, пунктирные линии.

- Пиктограммы: стрелки, лица, значки погоды для настроения.

- Пример: конспект лекции по биологии с рисунками ДНК 🧬, клеток 🔬.

Диаграммы связей

- Для сложных систем с множеством взаимосвязей.

- Типы:

- Венн-диаграммы (пересекающиеся круги).

- Временные шкалы 🕰.

- Блок-схемы процессов (например, этапы законотворчества).

Практический совет: Начните с простого — превратите в ментальную карту содержание одной главы учебника или план своего рабочего проекта. Первые карты могут получиться неидеальными, но уже через 3-4 попытки вы заметите, насколько легче стало запоминать и систематизировать информацию.

Для вдохновения посмотрите работы Тони Бьюзена (автора метода) или примеры в приложениях типа MindMeister. Помните: не бывает «неправильных» ментальных карт — есть только те, которые работают лично для вас.

Метод Парето (20/80) в обучении: как достигать большего, прикладывая меньше усилий

Представьте, что вам нужно подготовиться к экзамену за неделю. В учебнике 500 страниц, а времени катастрофически мало. Можно ли выучить действительно важное, не тратя время на второстепенное? Оказывается, можно — если применить принцип Парето. Этот удивительный закон гласит: 20% наших усилий дают 80% результата, а остальные 80% работы — лишь 20% итогового эффекта.

В обучении это работает особенно ярко. Всего 20% правильно выбранных тем, упражнений или слов могут обеспечить 80% вашего прогресса. Это не значит, что остальное не нужно — просто начинать стоит с самого важного. Например, зная всего 300 самых частых английских слов, вы сможете понимать 65% письменной речи. А освоив 20% ключевых формул по физике, решите 80% задач на экзамене. Давайте разберемся, как использовать этот принцип в учебе.

Принцип: 20% усилий дают 80% результата

Итальянский экономист Вильфредо Парето еще в 1897 году заметил: 20% населения владеют 80% богатства. Позже этот принцип нашли в других сферах:

- В бизнесе: 20% клиентов приносят 80% прибыли.

- В программировании: 20% кода отвечает за 80% функций.

- В учебе: 20% материала покрывают 80% экзамена.

Почему это работает в обучении?

- Мозг лучше запоминает часто повторяющуюся информацию.

- Базовые концепции помогают понимать более сложные.

- Фокус на главном предотвращает «распыление» внимания.

Важно: это не точная математика, а ориентир. В вашем случае соотношение может быть 30/70 или 15/85 — суть в неравномерном распределении результата.

Как выделить ключевые темы и сосредоточиться на них?

Шаг 1: Анализ «зоны максимальной отдачи»

- Просмотрите программу/оглавление учебника.

- Выделите темы, которые:

- Часто встречаются в экзаменационных билетах.

- Являются основой для других разделов.

- Содержат ключевые формулы/правила/определения.

- Отметьте их маркером — это ваши 20%.

Шаг 2: Приоритезация по «весу»

Пример для курса микроэкономики:

- Кривые спроса и предложения (основа 60% задач).

- Теория эластичности (25% вопросов).

- Виды рыночных структур (10%).

- История экономических учений (5%).

Шаг 3: Проверка у экспертов

- Спросите преподавателя: «Какие темы самые важные?»

- Посмотрите распределение баллов в экзаменационной системе.

- Найдите «золотые» вопросы в прошлогодних билетах.

Шаг 4: План фокусировки

- 70% времени — на ключевые 20% материала.

- 20% — на связанные с ними темы.

- 10% — на все остальное (если останется время).

Пример: изучение языка (базовые слова и грамматика)

Применение принципа 20/80 в английском:

- Лексика:

- 300 самых частых слов = 65% понимания речи.

- ТОП-1000 слов = 85% повседневного общения.

- Сначала учите: артикли, местоимения, основные глаголы (be, have, do).

- Грамматика:

- Present/Past/Future Simple (охватывают 80% бытовых ситуаций).

- Модальные глаголы (can, must, should).

- Порядок слов в предложении.

- Практика:

- 20% упражнений: составление своих предложений.

- 80% времени: слушание и чтение реальных диалогов.

Конкретный план на месяц:

- Выучить 300 слов (по 10 в день) → списки типа «Oxford 3000».

- Освоить 5 базовых времен → по 1 уроку в неделю.

- Ежедневно слушать подкасты для начинающих (20 минут).

- 80% занятий посвятить разбору реальных фраз, а не правилам.

Результат: через 2-3 месяца вы сможете:

- Понимать простые тексты и диалоги.

- Объясняться в путешествиях.

- Получить основу для дальнейшего углубленного изучения.

Важный нюанс: принцип Парето — не оправдание для лени. Когда вы освоите базовые 20%, следующие 20% (с 20 до 40%) дадут уже меньше результата — возможно, 15%. Но для серьезного прогресса со временем придется осваивать и их. Главное — начинать с самого важного!

Попробуйте прямо сейчас: откройте свой учебник или программу курса и выделите маркером те 20% материала, которые кажутся вам самыми важными. Сосредоточьтесь на них в ближайшие дни — и вы удивитесь, насколько быстрее пойдет обучение.

Активное обучение через практику

Вы когда-нибудь замечали, как легко забывается информация, которую вы просто прочитали? А теперь вспомните навык, которому научились на практике — например, вождение или приготовление сложного блюда. Скорее всего, вы помните его до сих пор. В этом и есть суть активного обучения: знания усваиваются в 10 раз лучше, когда вы их применяете, а не просто пассивно потребляете.

Исследования в области нейронауки показывают: когда мы решаем задачи или объясняем материал другим, в мозге формируются более прочные нейронные связи. Это как разница между просмотром видео о плавании и реальным погружением в воду. В первом случае вы лишь представляете движения, во втором — ваше тело и мозг работают вместе, создавая устойчивые навыки.

Почему решение задач лучше чтения?

Мозг устроен так, что лучше всего запоминает информацию, которая:

- Требует активных действий (решение, анализ, создание).

- Связана с практическим опытом (эмоции и движения усиливают запоминание).

- Повторяется в разных контекстах (решение 5 разных задач лучше, чем 5 раз одно правило).

3 ключевых преимущества практики:

- Обнаружение пробелов. Когда вы читаете, кажется, что всё понятно. Но когда пытаетесь решить задачу — сразу видны слабые места.

- Глубокое понимание. Теория — это карта, а практика — реальная местность. Только «пройдя» тему на практике, вы по-настоящему её осваиваете.

- Переход в долговременную память. Активные действия создают в 3 раза больше нейронных связей, чем пассивное чтение.

Методы активного обучения

а) Решение примеров сразу после теории

Как применять:

- Изучили новую формулу/правило — сразу найдите 3-5 задач на эту тему.

- Первую решайте с подсказками (разбор похожего примера).

- Вторую — с частичной помощью (только начало).

- Третью и последующие — полностью самостоятельно.

Пример для математики:

- Тема: квадратные уравнения.

- Шаг 1: разобрали формулу дискриминанта.

- Шаг 2: решили уравнение вместе с учебником.

- Шаг 3: самостоятельно решили похожее уравнение с другими коэффициентами.

б) Обучение через преподавание (объяснить другу)

Почему работает:

- При объяснении вы структурируете знания.

- Обнаруживаете логические пробелы.

- Запоминаете на 90% лучше (эффект протежирования).

Как делать правильно:

- Выберите «ученика» (реального или воображаемого).

- Готовьтесь как к настоящему уроку (тезисы, примеры).

- Объясняйте простыми словами, без терминов.

- Отвечайте на «глупые» вопросы — они проверят ваше понимание.

Пример для истории:

Попробуйте объяснить другу причины Первой мировой войны так, будто он ничего об этом не знает. Если сможете это сделать без слов вроде «аннексия» и «ультиматум», а через простые аналогии — значит, действительно поняли тему.

в) Симуляции и кейсы

Где особенно эффективно:

- Медицина: разбор реальных историй болезней.

- Программирование: написание кода для конкретной задачи.

- Бизнес: анализ реальных кейсов компаний.

Как использовать:

- Найдите реальную ситуацию (медкарта, код с ошибкой, бизнес-проблема).

- Проанализируйте её, используя новые знания.

- Предложите решение.

- Сравните с тем, как это сделали профессионалы.

Пример для медиков:

Вместо заучивания симптомов, получите карточку пациента:

- Жалобы: головокружение, тошнота.

- Анамнез: гипертония.

- Задача: поставить предварительный диагноз и назначить обследования.

Главный секрет: Чем ближе практика к реальным условиям, тем лучше. Если учите язык — говорите, а не только делайте упражнения. Осваиваете фотошоп — обрабатывайте реальные фото, а не смотрите туториалы.

Попробуйте сегодня: после чтения статьи сразу решите 2-3 практических задания или объясните материал кому-то вслух. Вы сразу почувствуете разницу — знания станут «вашими», а не просто строчками в учебнике.

Осознанные перерывы и сон: секрет продуктивного обучения

Мы часто представляем эффективное обучение как марафон — чем дольше сидишь за учебниками, тем лучше результат. Но наш мозг — не процессор, который может работать без остановки. Он больше похож на мышцу: после интенсивной нагрузки ему нужен отдых, чтобы стать сильнее.

Научные исследования показывают, что осознанные перерывы и качественный сон не просто помогают «перезагрузиться», а напрямую влияют на запоминание и понимание информации. Например, короткие паузы во время учебы могут повысить продуктивность на 30%, а полноценный сон — превратить разрозненные знания в прочные нейронные связи.

Эффект Зейгарник: почему незавершённое запоминается

В 1927 году психолог Блюма Зейгарник провела эксперимент: участники получали серию задач, но часть из них прерывали, не завершив. Оказалось, что люди запоминали прерванные задания в 2 раза лучше, чем те, которые успели закончить.

Как это работает в обучении?

- Мозг лучше удерживает незавершенные задачи в оперативной памяти.

- Это создает полезное «когнитивное напряжение» — желание вернуться и разобраться.

- Методика особенно эффективна для сложных тем, которые требуют осмысления.

Как применять:

- Прерывайте изучение темы на самом интересном месте.

- Оставляйте конспект или задачу недописанной —так мозг продолжит неосознанно обрабатывать материал даже после окончания занятия.

- Возвращайтесь к материалу после перерыва — запоминание будет глубже.

Метод Pomodoro: как короткие перерывы улучшают запоминание

Метод Pomodoro (от итальянского «помидор») — это не просто таймер для работы. Ее эффективность подтверждена исследованиями в области когнитивной психологии: чередование фокуса и отдыха помогает мозгу лучше усваивать информацию.

Как это работает?

- 25 минут глубокой концентрации на одной задаче.

- 5 минут полного отдыха (без телефона и новой информации!).

- После 4 циклов — длинный перерыв (15-30 минут).

Почему это улучшает запоминание?

- Короткие интервалы соответствуют естественным циклам внимания мозга.

- Перерывы дают время на «бессознательную обработку» материала.

- Микро-отдых предотвращает переутомление и потерю мотивации.

Советы для максимального эффекта:

- Во время перерыва: пройдитесь, сделайте легкую разминку или просто посидите с закрытыми глазами.

- Не проверяйте соцсети — это новая информационная нагрузка.

- Если очень увлеклись, можно продлить «помидорку» до 50 минут, но тогда и перерыв должен быть 10 минут.

Роль сна в консолидации памяти

Сон — это не просто «выключка» для отдыха. В это время мозг активно работает: сортирует полученную за день информацию, переводит ее из кратковременной в долговременную память и даже находит неочевидные связи между фактами.

Что происходит во сне?

- Медленный сон (глубокий): повторение и закрепление фактов, цифр, формул.

- REM-фаза (быстрый сон): обработка сложных концепций и навыков (языки, игра на инструментах).

- «Очистка» памяти: мозг избавляется от ненужной информации, освобождая место для важного.

Как использовать сон для обучения?

- Перед сном (за 1-2 часа): повторите ключевые моменты — мозг будет обрабатывать их ночью.

- После сложной темы: ложитесь спать в течение 3 часов — это «окно» для лучшего запоминания.

- При изучении навыков: 7-9 часов сна важнее, чем дополнительные часы практики.

Исследование Гарварда показало, что студенты, которые спали после изучения материала, помнили его на 20-40% лучше тех, кто бодрствовал.

Как объединить эти методы?

- Учитесь блоками по Pomodoro, обрывая себя на середине темы (эффект Зейгарник).

- В перерывах — физическая активность, а не гаджеты.

- Повторяйте сложные моменты перед сном.

- Спите не менее 7 часов — это сделает ваши усилия более результативными.

Попробуйте сегодня: когда сядете за учебу поставьте таймер на 25 минут, а когда он прозвонит — встаньте из-за стола и 5 минут просто посмотрите в окно. Вы удивитесь, насколько свежим будет ваш ум при возвращении к материалу.

Настоящая продуктивность — это не количество часов за учебником, а их грамотное распределение между фокусом, отдыхом и сном.

Заключение

Когда вы осознаете логику материала, а не просто зубрите факты, знания становятся частью вас — ими можно пользоваться в любой момент, комбинировать, применять в нестандартных ситуациях. Это как разница между тем, чтобы запомнить дорогу наизусть и понять, как читать карту — в первом случае вы рискуете заблудиться при малейшем отклонении от маршрута, во втором — сможете найти путь в любых условиях.

Но как сделать так, чтобы все эти методы — метод Фейнмана, интервальные повторения, ментальные карты, принцип Парето, активное обучение и осознанные перерывы — работали вместе? Секрет в персонализации и постепенном внедрении. Например, вы можете начать с объяснения сложных тем простыми словами (метод Фейнмана) и добавить к этому короткие учебные сессии по Pomodoro. Или сочетать интервальные повторения с визуализацией, создавая яркие карточки с ассоциациями. Важно не пытаться использовать всё сразу, а найти 1-2 техники, которые лучше всего подходят вашему стилю обучения, и сделать их привычкой.

Самый простой способ начать — выбрать один метод, который вас заинтересовал, и применить его на практике. Например:

- Попробуйте объяснить кому-то (или даже воображаемому собеседнику) тему, которую сейчас изучаете, простыми словами.

- Создайте ментальную карту для следующей главы учебника вместо обычного конспекта.

- Разбейте домашнюю учебу на 25-минутные интервалы с перерывами.

Не стремитесь к идеальному результату с первого раза — мозг любит постепенность. Даже небольшие изменения в подходе к учебе со временем раскроют все преимущества усвоения материала без зубрежки.