Эволюционная психология представляет собой уникальное направление научной мысли, которое пытается объяснить устройство человеческой психики через призму эволюционных процессов. В самом широком смысле это наука о том, как естественный отбор на протяжении сотен тысяч лет формировал наши мысли, эмоции и поведенческие стратегии. Её ключевая задача — выявить универсальные психологические механизмы, которые возникли как адаптации к условиям среды наших далёких предков и продолжают влиять на нас сегодня, даже в совершенно изменившемся современном мире.

Актуальность этого подхода трудно переоценить, ведь он предлагает принципиально новый взгляд на природу человеческого поведения. В отличие от классической психологии, которая часто рассматривает психику как некий абстрактный феномен, эволюционная психология ищет конкретные функциональные объяснения: почему мы испытываем те или иные эмоции, как формируются наши предпочтения, какие бессознательные алгоритмы управляют нашими решениями. Например, современные модели выбора партнёра оказываются удивительно близки к тем стратегиям, которые были оптимальны в условиях плейстоцена — мужчины неосознанно оценивают признаки фертильности, а женщины подсознательно ищут признаки ресурсов и статуса, что напрямую отражает эволюционную логику репродуктивного успеха.

То же самое касается и наших страхов — почему мы инстинктивно боимся змей и пауков, но не испытываем подобного ужаса перед реально опасными автомобилями или электроприборами? Ответ кроется в так называемой «гипотезе Саванны»: наш мозг лучше приспособлен реагировать на угрозы древней среды обитания, чем на относительно новые риски современности. Даже сложные социальные явления — от иерархий в коллективах до расовых предрассудков — могут быть интерпретированы через призму эволюционных механизмов группового поведения, сформировавшихся в условиях конкуренции между небольшими племенами.

Таким образом, эволюционная психология предлагает мощный концептуальный инструмент для понимания самых разных аспектов человеческой жизни — от интимных отношений до политических процессов. Она не просто описывает, как мы себя ведём, но и объясняет, почему наши психические механизмы устроены именно так, а не иначе, открывая новые горизонты для исследований в психологии, антропологии и даже экономике.

Истоки: Дарвин и первые теории

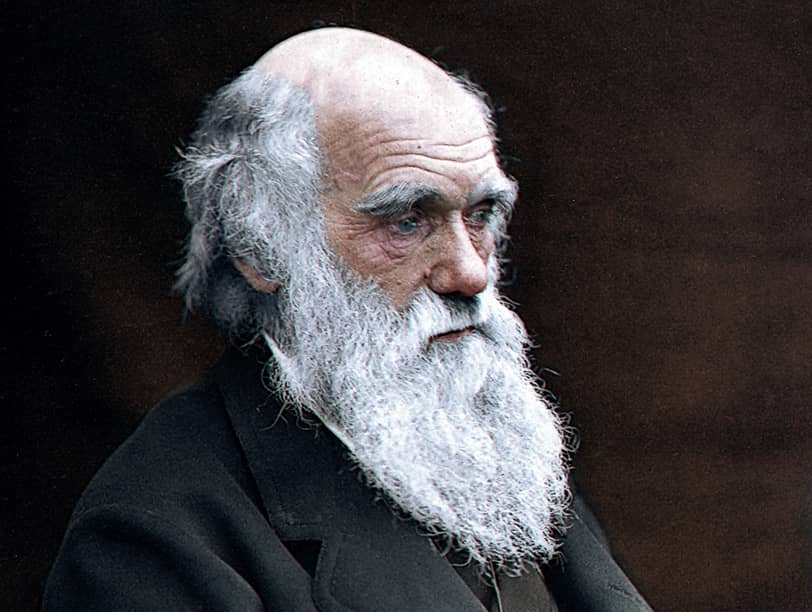

Чтобы понять, как сформировалась эволюционная психология, нужно вернуться к истокам — к тем революционным идеям, которые перевернули представления о человеке и природе. В середине XIX века наука стояла на пороге грандиозного открытия: оказалось, что человеческая психика — не божественный дар, а продукт миллионов лет естественного отбора. Эта мысль была настолько смелой, что потребовались десятилетия, чтобы она проникла в психологию. И началось всё с работ Чарльза Дарвина — учёного, который изменил наше понимание жизни.

Дарвин не просто объяснил происхождение видов — он заложил основы для понимания человеческого поведения. Его идеи о естественном отборе и половом отборе стали тем фундаментом, на котором позже выросла эволюционная психология. Но путь этих идей в науке оказался непростым: их то принимали с энтузиазмом, то отвергали, то искажали до неузнаваемости. Давайте проследим, как зарождались ключевые концепции и почему они не сразу нашли признание среди психологов.

Чарльз Дарвин и его вклад

Когда в 1859 году вышла книга Дарвина «Происхождение видов», мир узнал о теории естественного отбора — механизме, который объяснял, как сложные организмы развиваются из простых без какого-либо божественного вмешательства. Но мало кто сразу осознал, что эта теория имеет прямое отношение к человеческой психике. Сам Дарвин лишь вскользь упоминал о возможной эволюции психических способностей, но его последователи быстро поняли: если тело менялось под действием отбора, то и разум должен был развиваться по тем же законам.

Решающий шаг в этом направлении Дарвин сделал в 1872 году, опубликовав книгу «Выражение эмоций у человека и животных». В этом труде он впервые систематически применил эволюционный подход к психологии. Дарвин показал, что наши эмоции — не культурный конструкт, а биологические адаптации. Например, оскал зубов при гневе у людей и животных имеет общее происхождение — это рудимент угрожающего поведения, которое помогало предкам демонстрировать агрессию. Такие наблюдения стали первыми кирпичиками в фундаменте эволюционной психологии.

Герберт Спенсер и «социальный дарвинизм»

Идеи Дарвина быстро вышли за рамки биологии. Философ Герберт Спенсер попытался применить их к обществу, создав концепцию «социального дарвинизма». Он считал, что в человеческом обществе действуют те же законы естественного отбора: сильные выживают, а слабые обречены на поражение. Эта идея, хотя и выглядела логичным продолжением теории Дарвина, содержала опасное упрощение.

Проблема заключалась в том, что Спенсер и его последователи переносили биологические законы на социальные процессы без должных оговорок. Они оправдывали социальное неравенство, колониализм и расовую дискриминацию, называя это «естественным отбором в действии». Такие интерпретации дискредитировали эволюционный подход в глазах многих учёных, особенно в начале XX века, когда память о злоупотреблениях «социальным дарвинизмом» была ещё свежа.

Начало 20 века: почему идеи Дарвина не сразу прижились в психологии?

Первые десятилетия XX века стали временем забвения эволюционного подхода в психологии. На это было несколько причин. Во-первых, злополучный «социальный дарвинизм» создал негативные ассоциации с любыми попытками применить биологические теории к человеку. Во-вторых, в психологии господствовал бихевиоризм, который вообще отрицал значение врождённых факторов, объясняя всё поведение исключительно обучением и средой.

Кроме того, ранние попытки создать «эволюционную психологию» часто страдали спекулятивностью. Учёные строили красивые теории о том, как то или иное поведение могло помогать нашим предкам, но не могли подтвердить их фактами. Только во второй половине XX века, с развитием этологии, генетики и когнитивной науки, эволюционный подход вернулся в психологию — на этот раз с серьёзной методологической базой. Но чтобы это произошло, науке потребовалось почти сто лет после публикации «Происхождения видов».

Возрождение интереса: 1960–1990-е годы

После долгих лет забвения эволюционный подход к изучению человеческой психики пережил настоящий ренессанс во второй половине XX века. Этот период стал временем смелых теоретических прорывов и революционных открытий, которые окончательно сформировали эволюционную психологию как самостоятельную научную дисциплину. Что же произошло в эти три десятилетия, что заставило научное сообщество по-новому взглянуть на эволюционные корни человеческого поведения?

1960-1990-е годы стали золотым веком для междисциплинарных исследований. Развитие генетики, этологии и когнитивной науки создало уникальную возможность для синтеза биологического и психологического знания. Учёные наконец-то получили инструменты, позволяющие проверить смелые гипотезы о врождённых механизмах психики. Именно в этот период были заложены теоретические основы, на которых до сих пор строится современная эволюционная психология.

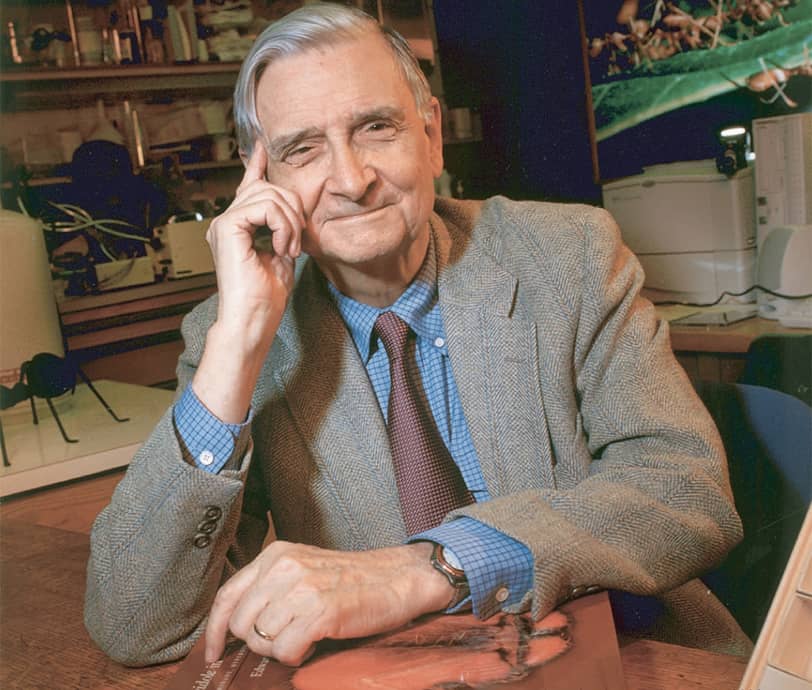

Социобиология Э.О. Уилсона (1975) — мост между биологией и поведением

Публикация книги Эдварда Осборна Уилсона «Социобиология: новый синтез» в 1975 году стала поворотным моментом в науке о поведении. Уилсон, известный энтомолог, изучавший социальных насекомых, сделал смелый шаг — распространил принципы эволюционной биологии на все живые существа, включая человека. Его ключевая идея заключалась в том, что многие аспекты социального поведения имеют генетическую основу и формируются под действием естественного отбора.

Хотя сам термин «социобиология» впоследствии был частично вытеснен понятием «эволюционная психология», работа Уилсона сыграла ключевую роль. Она реабилитировала эволюционный подход к изучению поведения после десятилетий господства бихевиоризма. Особенно важным был его анализ альтруизма — казалось бы, невыгодного с эволюционной точки зрения поведения. Уилсон показал, что альтруизм может развиваться через механизм родственного отбора, что объясняло многие парадоксы социального поведения.

Джон Тоби и Леда Космидес – основатели современной эволюционной психологии

Настоящий прорыв в формировании эволюционной психологии как отдельной дисциплины связан с работами супружеского дуэта — психолога Леды Космидес и антрополога Джона Тоби. В конце 1980-х они сформулировали ключевые принципы, которые и сегодня остаются фундаментом этой науки.

Концепция «модулярности разума» стала их самым значительным вкладом. Тоби и Космидес предположили, что человеческий мозг — не универсальный «компьютер общего назначения», а набор специализированных модулей, каждый из которых решал конкретную адаптационную задачу в эпоху плейстоцена. Например, отдельные модули отвечают за распознавание лиц, обнаружение обмана, выбор партнёра или избегание болезней.

Их гипотеза «охотника-собирателя» объясняет, почему наш мозг плохо приспособлен к современной среде. Согласно этой концепции, основные психологические адаптации формировались в период (примерно 1,8 млн — 10 тыс. лет назад), когда люди жили небольшими группами охотников-собирателей. Эволюция просто не успела перестроить нашу психику под условия современной цивилизации, что объясняет многие психологические проблемы — от страха публичных выступлений до трудностей с самоконтролем.

Дэвид Басс и исследования сексуальных стратегий

Работы Дэвида Басса в 1990-х годах привнесли в эволюционную психологию строгий эмпирический подход и сделали её популярной среди широкой публики. Его исследования сексуальных стратегий показали, как принципы полового отбора, сформулированные ещё Дарвином, проявляются в современном человеческом поведении.

Басс и его коллеги провели масштабные кросс-культурные исследования, охватившие 37 стран, и обнаружили удивительное единообразие в предпочтениях мужчин и женщин. Например, мужчины повсеместно ценят в партнёршах молодость и физическую привлекательность (показатели фертильности), а женщины — ресурсы и социальный статус (способность обеспечить потомство). Эти различия прекрасно объясняются логикой родительского вклада: так как женщины биологически инвестируют в потомство больше (беременность, кормление), они более избирательны в выборе партнёра.

Особенно ценным вкладом Басса стала разработка теории стратегического плюрализма — идеи о том, что люди используют разные репродуктивные стратегии в зависимости от обстоятельств. Например, мужчины могут одновременно стремиться к краткосрочным и долгосрочным связям, используя разные подходы в каждом случае. Эти исследования не только подтвердили предсказания эволюционной теории, но и показали её объяснительную силу в области человеческих отношений.

Основные принципы эволюционной психологии

Эволюционная психология стоит на нескольких фундаментальных принципах, которые отличают её от других направлений психологической науки. Эти принципы не просто теоретические построения — они помогают объяснить, почему наша психика устроена именно так, а не иначе, и как древние адаптации продолжают влиять на наше поведение в современном мире. Понимание этих основ позволяет по-новому взглянуть на казалось бы привычные психологические явления.

В отличие от классической психологии, которая часто рассматривает ум как «чистый лист», эволюционный подход исходит из того, что наш мозг — это сложный продукт тысячелетий естественного отбора. Каждая его особенность существует не просто так, а потому что помогала нашим предкам выживать и размножаться. Давайте подробно разберём три ключевых принципа, которые составляют основу этой революционной парадигмы.

Психология как адаптация

Сердцевина эволюционного подхода — представление о том, что большинство наших психологических черт являются адаптациями, то есть полезными приспособлениями, возникшими в ходе естественного отбора. Возьмём, к примеру, страх. Почему мы автоматически пугаемся высоты, темноты или змей? Потому что эти страхи защищали наших предков от реальных опасностей. Те, кто не боялся высоты, чаще падали со скал; кто не боялся змей — чаще умирали от укусов. В результате гены «осторожных» особей распространились в популяции.

То же самое можно сказать о таких сложных чувствах, как ревность или любовь. Ревность — это механизм защиты партнёрских отношений, который предотвращал потерю ценного репродуктивного ресурса. Любовь же, с эволюционной точки зрения, — это механизм привязанности, который обеспечивал длительную заботу о потомстве. Даже наша склонность к сладкой и жирной пище — это адаптация к условиям, когда калории были дефицитом, а не проблемой.

Теория родительского вклада и половой отбор (Триверс, 1972)

В 1972 году Роберт Триверс сформулировал теорию родительского вклада, которая стала краеугольным камнем эволюционной психологии. Суть её проста: пол, который инвестирует больше ресурсов в потомство (обычно это самки), будет более разборчив при выборе партнёра. У людей женщины несут гораздо большие биологические затраты (беременность, роды, кормление), чем мужчины, что объясняет многие гендерные различия в поведении.

Эта теория прекрасно объясняет, почему мужчины в среднем более склонны к риску и конкуренции — успех в борьбе за ресурсы и статус повышал их репродуктивные шансы. Женщины же эволюционно были более ориентированы на тщательный отбор партнёра, так как ошибка в выборе могла стоить им девяти месяцев беременности и многих лет воспитания ребёнка без должной поддержки. Эти различия проявляются даже сегодня, хотя современное общество предоставляет гораздо больше возможностей для изменения традиционных гендерных ролей.

Гипотеза Саванны – почему мы плохо адаптированы к современному миру?

Один из самых интригующих принципов эволюционной психологии — гипотеза Саванны, также известная как гипотеза «эволюционного несоответствия». Согласно этой концепции, наш мозг адаптирован к условиям среды плейстоцена (примерно 2,5 млн — 11 тыс. лет назад), когда формировались основные психологические адаптации. Проблема в том, что за последние 10 тысяч лет (а особенно за последние 200 лет) среда изменилась кардинально, а наша психика — нет.

Это объясняет множество современных проблем. Почему мы так любим сладкое, хотя знаем, что это вредно? Потому что в условиях дефицита калорий предпочтение высокоэнергетической пищи было преимуществом. Почему нам трудно сопротивляться соблазнам соцсетей? Потому что наш мозг эволюционно настроен на поиск социальной информации и одобрения — в малых группах это было важно для выживания. Даже наши политические предпочтения часто основаны на древних механизмах распознавания «своих» и «чужих», которые плохо работают в глобализированном мире.

Гипотеза Саванны помогает понять, почему современный человек часто чувствует себя «не в своей тарелке» — мы живём в мире, для которого наша психика просто не была предназначена. Это не означает, что мы не можем адаптироваться к новым условиям, но объясняет, почему это требует от нас таких усилий и часто приводит к психологическим проблемам.

Современные исследования и открытия

Сегодня эволюционная психология переживает период бурного развития, подкреплённый новейшими достижениями нейронаук, генетики и антропологии. Современные технологии позволяют учёным проверять гипотезы, которые ещё 30 лет назад казались чисто умозрительными. Мы стоим на пороге революции в понимании того, как тысячелетия эволюции продолжают влиять на наше поведение в эпоху цифровых технологий и глобализации.

Особенно захватывающим представляется синтез эволюционной психологии с другими дисциплинами. Исследователи теперь могут буквально «заглянуть» в мозг и увидеть, как древние нейронные цепи реагируют на современные стимулы. Одновременно растёт и понимание сложного взаимодействия между биологическими предрасположенностями и культурными влияниями — это помогает избежать упрощённых трактовок человеческого поведения.

Нейробиология и эволюционная психология

Современные методы нейровизуализации (фМРТ, ПЭТ, ЭЭГ) позволили сделать удивительное открытие: наш мозг действительно сохранил древние механизмы, которые продолжают работать по тем же принципам, что и у наших далёких предков. Например, когда мы видим лицо потенциального партнёра, активируются те же зоны мозга (миндалевидное тело, вентральная область покрышки), которые отвечали за оценку репродуктивной ценности у первобытных людей.

Особенно показательно исследование страхов. Оказалось, что реакции на эволюционно древние угрозы (змеи, пауки) обрабатываются более быстрыми подкорковыми путями, чем реакции на современные опасности (оружие, электричество). Это объясняет, почему фобии чаще связаны именно с древними угрозами — наш мозг буквально «заточен» на их быстрое распознавание.

Культура vs. инстинкты – что сильнее влияет на поведение?

Один из самых горячих споров в современной науке — вопрос о соотношении биологического и культурного в человеческом поведении. Кросс-культурные исследования показывают удивительную картину: базовые психологические механизмы действительно универсальны, но их проявление может сильно варьировать в разных культурах.

Яркий пример — предпочтения в выборе партнёра. Хотя во всех культурах мужчины в среднем ценят молодость и привлекательность, а женщины — ресурсы и статус, степень этих различий зависит от социальных условий. В обществах с высоким гендерным равенством различия сглаживаются, но не исчезают полностью. Это говорит о сложном взаимодействии инстинктивных программ и культурных норм.

Критика и границы эволюционной психологии

Несмотря на впечатляющие успехи, эволюционная психология сталкивается с серьёзной критикой. Одна из главных проблем — так называемые «гипотетические адаптации». Критики справедливо указывают, что легко придумать эволюционное объяснение почти любому поведению, но гораздо труднее доказать, что оно действительно было адаптивным в прошлом.

Например, некоторые исследователи утверждали, что женская склонность к розовому цвету — это адаптация для сбора ягод. Однако исторические исследования показывают, что гендерные цветовые предпочтения — недавний культурный феномен. Это подчёркивает важность строгих проверок эволюционных гипотез.

Не менее остры дебаты о врождённом и приобретённом. Современные исследования эпигенетики показывают, что даже явно врождённые склонности могут по-разному проявляться в зависимости от среды. Например, генетическая предрасположенность к агрессии может реализоваться или нет в зависимости от условий воспитания.

Эти дискуссии не обесценивают эволюционный подход, а наоборот, помогают ему стать более точным и научно обоснованным. Как отмечают ведущие исследователи, будущее эволюционной психологии — в интеграции с другими дисциплинами и разработке более строгих методов проверки гипотез. Только так можно отделить действительно универсальные механизмы психики от культурно-специфических феноменов.

Где применяется эволюционная психология?

Теоретические открытия эволюционной психологии находят неожиданно широкое применение в реальной жизни — от личных отношений до бизнеса и психологического здоровья. Понимание наших древних психологических программ позволяет не только объяснять поведение, но и сознательно использовать эти знания для улучшения качества жизни. Давайте рассмотрим, как «инструкция по эксплуатации» человеческой психики, составленная эволюцией, работает в современных условиях.

Психология отношений (почему мы выбираем определённых партнёров)

Эволюционная психология предлагает удивительно точную карту наших любовных предпочтений. Многочисленные исследования подтверждают: при выборе партнёра мы неосознанно ищем признаки эволюционной выгодности. Для мужчин такими сигналами являются:

- Соотношение талии и бёдер у женщин около 0,7 (показатель оптимального уровня эстрогена).

- Чистая кожа и блестящие волосы (маркеры здоровья).

- Симметричные черты лица (индикатор хороших генов).

Женщины же подсознательно оценивают:

- Социальный статус и ресурсы мужчины (способность обеспечить потомство).

- Физическую силу и V-образный торс (показатель тестостерона).

- Надёжность и готовность к долгосрочным обязательствам.

Интересно, что эти предпочтения проявляются даже в эпоху гендерного равенства. Например, успешные бизнес-леди в анкетах знакомств всё равно чаще указывают желание найти партнёра «ещё более успешного», чем они сами. Эволюционная психология объясняет это не социальными стереотипами, а глубоко укоренёнными репродуктивными стратегиями.

Маркетинг и реклама (как бренды используют наши инстинкты)

Рекламные специалисты давно интуитивно используют эволюционные механизмы, а теперь делают это осознанно:

- Принцип дефицита («Осталось только 3 штуки!») — активирует наш древний страх упустить редкий ресурс.

- Использование статусных сигналов — дорогие часы или машины подаются как современные аналоги альфа-самцового положения в стае.

- Апелляция к сладкому/жирному — пищевые предпочтения, сформированные в условиях дефицита калорий.

- Эффект «розовых очков» — реклама косметики использует нашу гиперчувствительность к признакам молодости.

Особенно показателен пример соцсетей: их дизайн эксплуатирует нашу потребность в социальном одобрении (аналог статуса в племени) через лайки и комментарии. Кнопка «лайка» вызывает выброс дофамина — того же механизма, который заставлял наших предков стремиться к одобрению сородичей.

Психотерапия – можно ли «переписать» эволюционные программы?

Современная терапия всё чаще учитывает эволюционные корни проблем:

- Тревожные расстройства: понимание, что тревога — это «ложное срабатывание» древней системы сигнализации, помогает в когнитивно-поведенческой терапии.

- Депрессия: некоторые формы могут быть адаптивной «тормозной» реакцией на непреодолимые проблемы (аналог экономии энергии в неблагоприятный период).

- Пищевые расстройства: осознание, что наша тяга к калориям — пережиток эпохи дефицита, помогает бороться с перееданием.

Важнейший прорыв — концепция «эволюционного несоответствия»: многие психологические проблемы возникают из-за конфликта между древними программами и современной средой. Например:

- Страх публичных выступлений — гипертрофированная реакция на опасность осуждения племенем.

- Прокрастинация — следствие ориентации на краткосрочные выгоды в условиях неопределённого будущего.

Хотя полностью «переписать» эволюционные программы невозможно, их можно перенаправить. Когнитивно-поведенческая терапия, по сути, учит неокортекс (новые отделы мозга) «переводить» и регулировать сигналы от более древних структур. Это как научиться пользоваться древней операционной системой, установив современный интерфейс.

Заключение

Эволюционная психология продолжает стремительно развиваться, открывая новые горизонты в понимании человеческой природы. Современные технологии, такие как генетическое картирование и big data-анализ, выводят исследования на принципиально новый уровень. Учёные теперь могут отслеживать, как конкретные генетические вариации влияют на поведенческие паттерны, а масштабные базы данных позволяют выявлять универсальные психологические механизмы, сравнивая тысячи культур по всему миру. Например, исследования с использованием машинного обучения уже сегодня помогают находить неочевидные связи между древними адаптациями и современными социальными явлениями — от потребительских привычек до политических предпочтений.

При этом эволюционный подход не просто остаётся теоретической конструкцией — он предлагает практические инструменты для решения реальных проблем. Понимание, что многие наши психологические трудности проистекают из конфликта между древней «прошивкой» и современной средой, меняет подходы в образовании, психотерапии и даже урбанистике. Города будущего могут проектироваться с учётом нашей врождённой потребности в зелёных пространствах и безопасных укрытиях, а образовательные программы — учитывать естественные механизмы детского познания, сформированные в условиях племенной жизни.

Однако ценность эволюционной психологии заключается не только в её прикладном потенциале, но и в уникальной способности объединять разрозненные факты о человеке в целостную картину. Она служит мостом между биологией и социальными науками, объясняя, почему под влиянием культуры человеческое поведение всё равно сохраняет определённые универсальные черты. Этот подход не отрицает роль воспитания или индивидуального опыта, но чётко показывает: мы не можем полностью понять себя, игнорируя тысячелетия эволюционного наследия.

В конечном счёте эволюционная психология даёт нечто большее, чем просто научные объяснения — она предлагает новый способ самопознания. Осознание, что в наших страхах, желаниях и решениях звучит эхо опыта бесчисленных поколений, позволяет относиться к человеческой природе с большим пониманием — не как к набору случайных черт, а как к сложной, но логичной системе адаптаций. И хотя многие вопросы ещё ждут своих ответов, уже сейчас ясно: эволюционная перспектива стала неотъемлемой частью поисков ответа на извечный вопрос «Что делает нас людьми?».