Истерия — одно из самых загадочных и противоречивых явлений в истории медицины и психологии. На протяжении веков этот термин использовался для описания широкого спектра симптомов, от физических проявлений, таких как параличи и судороги, до эмоциональных всплесков, включая тревогу, страх и неконтролируемые приступы плача.

Однако истерия никогда не была просто медицинским диагнозом. Она всегда находилась на пересечении культуры, общества и науки, отражая представления своего времени о здоровье, норме и патологии. Именно эта многогранность делает истерию таким интригующим предметом для изучения.

Исторически истерия считалась преимущественно «женской болезнью», что во многом связано с древними представлениями о женской природе и роли женщины в обществе. Однако со временем стало ясно, что это расстройство, если его можно так назвать, гораздо сложнее и не ограничивается гендерными рамками. Оно бросает вызов нашим представлениям о том, где проходит граница между телом и разумом, между реальным и воображаемым. Истерия заставляет задуматься о том, как культурные, социальные и даже политические факторы влияют на наше понимание здоровья и болезни.

Актуальность изучения истерии сегодня трудно переоценить. Во-первых, это уникальная возможность проследить, как менялись представления о психическом здоровье на протяжении веков. От древних теорий о «блуждающей матке» до современных концепций конверсионных расстройств — история истерии является зеркалом эволюции медицинской мысли.

Во-вторых, истерия остается важным напоминанием о том, как легко общество может стигматизировать и маргинализировать тех, чье поведение или состояние выходит за рамки принятых норм. Наконец, в эпоху, когда эмоциональное здоровье становится все более важной темой, изучение истерии помогает нам лучше понять, как эмоции, стресс и травмы могут влиять на наше тело и разум.

Истоки истерии в древности

Истерия, несмотря на свое современное звучание, уходит корнями в глубокую древность. Ее история начинается задолго до появления современной медицины, в эпоху, когда человечество только начинало осмысливать природу болезней и их связь с телом и духом. Уже в древних цивилизациях, таких как Египет и Месопотамия, можно найти первые упоминания симптомов, которые сегодня мы могли бы связать с истерией. Однако в те времена эти проявления объяснялись не через призму науки, а через мифологию, магию и веру в сверхъестественное.

С развитием античной медицины, особенно в Древней Греции и Риме, истерия начала приобретать более четкие очертания. Именно здесь, в трудах Гиппократа и других врачей древности, появились первые попытки объяснить это состояние с медицинской точки зрения. Однако даже в античном мире истерия оставалась тесно связанной с культурными и социальными представлениями о женщинах, их теле и роли в обществе.

Эти ранние теории, несмотря на их наивность с точки зрения современной науки, заложили основу для понимания истерии как явления, которое продолжает интриговать и вызывать споры даже сегодня.

Древний Египет и Месопотамия

В древних текстах Египта и Месопотамии можно найти описания состояний, которые сегодня могли бы быть диагностированы как истерия. Например, в египетских папирусах упоминаются случаи, когда женщины страдали от внезапных приступов тревоги, беспричинного плача, судорог и даже временного паралича. Эти симптомы часто связывались с «одержимостью» или «вмешательством богов». В Месопотамии, где медицина была тесно переплетена с религией и магией, подобные состояния также объяснялись через призму сверхъестественного.

В обеих культурах истерические симптомы часто интерпретировались как результат воздействия злых духов или божественного гнева. Лечение таких состояний включало ритуалы, заклинания и молитвы, направленные на изгнание злых сил. Например, в Месопотамии жрецы-асу (врачи) использовали сложные обряды, чтобы «успокоить» богов и избавить пациента от страданий. В Египте подобные практики также были широко распространены, и лечение часто включало использование амулетов и магических заклинаний.

Древняя Греция и Рим

С приходом античной медицины, особенно в Древней Греции, истерия начала приобретать более «научное» объяснение. Гиппократ, отец западной медицины, предложил теорию «блуждающей матки», которая стала основой для понимания истерии на многие века. Согласно этой теории, матка, будучи «живым существом» внутри женщины, могла перемещаться по телу, вызывая различные симптомы в зависимости от своего местоположения. Например, если матка «поднималась» к груди, это могло вызывать удушье или тревогу, а если «опускалась» — боли в животе или судороги.

В античном мире истерия прочно ассоциировалась с женщинами, что отражало патриархальные представления о женской природе. Считалось, что женщины, особенно те, кто не был замужем или не имел детей, были более подвержены этому состоянию из-за «застоя» в матке. Лечение включало методы, направленные на «успокоение» матки, такие как ароматерапия, массаж или даже принудительное замужество. В Риме, где греческая медицина получила дальнейшее развитие, эти идеи были дополнены новыми методами лечения, но основная концепция истерии как «женской болезни» оставалась неизменной.

Таким образом, уже в древности истерия стала не просто медицинским феноменом, но и отражением культурных и социальных норм. Ее объяснения, будь то через магию или теорию «блуждающей матки», показывают, как человечество пыталось осмыслить сложные и загадочные аспекты психики и тела.

Средневековье и эпоха Возрождения

Средневековье и эпоха Возрождения стали временем, когда истерия приобрела новые, порой пугающие оттенки. Если в древности ее объясняли через призму магии или «блуждающей матки», то в Средние века она стала тесно связана с религией и верой в сверхъестественное. Это была эпоха, когда граница между наукой, религией и суевериями была крайне размыта, и истерия оказалась в самом центре этого противоречивого мира.

Истерия и религия

В Средние века истерия часто воспринималась как проявление одержимости злыми духами или дьяволом. Симптомы, такие как истерические припадки, галлюцинации или неконтролируемые эмоции, интерпретировались как признаки того, что человек «одержим». Особенно часто это касалось женщин, которые считались более уязвимыми перед влиянием темных сил. В церковных хрониках и трактатах того времени можно найти множество описаний случаев, когда женщины, страдавшие от истерии, подвергались экзорцизму или другим религиозным обрядам, направленным на изгнание злых духов.

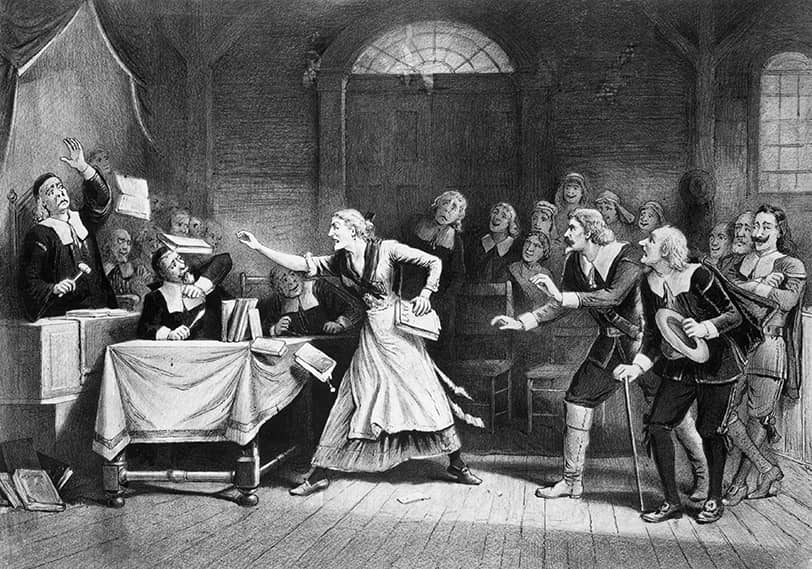

Пик религиозного объяснения истерии пришелся на период охоты на ведьм, который достиг своего апогея в XV–XVII веках. Женщины, демонстрировавшие симптомы истерии, такие как истерические припадки, необычное поведение или «одержимость», часто становились жертвами инквизиции. Их обвиняли в колдовстве, связях с дьяволом и наведении порчи.

Например, знаменитые процессы над ведьмами в Салеме и Европе нередко начинались с того, что кто-то из местных жителей демонстрировал поведение, которое сегодня могло бы быть диагностировано как истерия. Эти процессы стали трагическим примером того, как непонимание природы психических расстройств приводило к массовой истерии и несправедливым преследованиям.

Первые попытки медицинского объяснения

С наступлением эпохи Возрождения, когда наука и медицина начали постепенно освобождаться от религиозных догм, появились первые попытки объяснить истерию с медицинской точки зрения. Врачи и философы, такие как Парацельс и Андреас Везалий, начали искать физические причины истерии, отходя от теорий одержимости.

Одной из ключевых идей того времени была связь истерии с меланхолией и другими нервными расстройствами. Считалось, что истерия возникает из-за дисбаланса в организме, связанного с «жидкостями» (гуморальная теория), или из-за нарушений в работе нервной системы. Например, Парацельс предполагал, что истерия может быть вызвана «застоем» энергии в теле, а Везалий изучал анатомию мозга, пытаясь найти физические причины психических расстройств.

Хотя эти теории были далеки от современного понимания истерии, они стали важным шагом на пути к ее рациональному объяснению. Врачи начали рассматривать истерию не как результат сверхъестественного вмешательства, а как заболевание, которое можно изучать и лечить.

Средневековье и эпоха Возрождения стали временем, когда истерия оказалась на пересечении религии, науки и культуры. С одной стороны, она стала символом страха перед неизвестным и необъяснимым, а с другой — объектом первых попыток рационального осмысления. Этот период показал, как легко общество может превратить непонимание в насилие, но также продемонстрировал, что даже в самые темные времена находятся те, кто стремится к знаниям и истине.

Истерия в XIX веке

XIX век стал переломным моментом в истории истерии. Это время, когда она превратилась из загадочного и стигматизированного состояния в объект пристального научного изучения. Врачи, философы и исследователи начали искать новые подходы к пониманию истерии, что привело к значительным изменениям в медицине и психологии. В Европе, особенно во Франции и Австрии, истерия стала одной из самых обсуждаемых тем в медицинских кругах, а ее изучение заложило основы для современной психиатрии и психоанализа.

Этот период часто называют «золотым веком истерии», так как именно тогда она достигла пика своей популярности как диагноз. Истерия стала не только медицинским феноменом, но и культурным явлением, отражающим социальные нормы и ожидания того времени. Женщины, особенно из высшего общества, часто становились «носительницами» этого диагноза, что подчеркивало связь между истерией и гендерными стереотипами.

Одними из ключевых фигур в изучении истерии в XIX веке стали Жан-Мартен Шарко и Зигмунд Фрейд. Их работы не только изменили представление об истерии, но и оказали огромное влияние на развитие психологии и психиатрии в целом. Благодаря их исследованиям истерия перестала быть просто «женской болезнью» и стала рассматриваться как сложное психологическое расстройство, требующее глубокого анализа и понимания.

Золотой век истерии

В XIX веке истерия стала одним из самых распространенных диагнозов в Европе. Врачи того времени описывали ее как заболевание, которое проявлялось в самых разнообразных симптомах: от физических (параличи, судороги, потеря чувствительности) до эмоциональных (тревога, истерические припадки, неконтролируемые эмоции). Этот широкий спектр симптомов делал истерию удобным диагнозом для объяснения многих необъяснимых состояний.

Интересно, что истерия стала особенно популярной среди женщин высшего общества. Это было связано не только с медицинскими, но и с социальными факторами. Женщины из аристократических кругов часто оказывались в положении, где их эмоции и желания подавлялись строгими социальными нормами. Истерия стала своего рода «языком», через который они могли выразить свои страдания. Врачи того времени даже шутили, что истерия — это «болезнь богатых», поскольку бедные женщины, занятые физическим трудом, якобы не имели времени на такие «капризы».

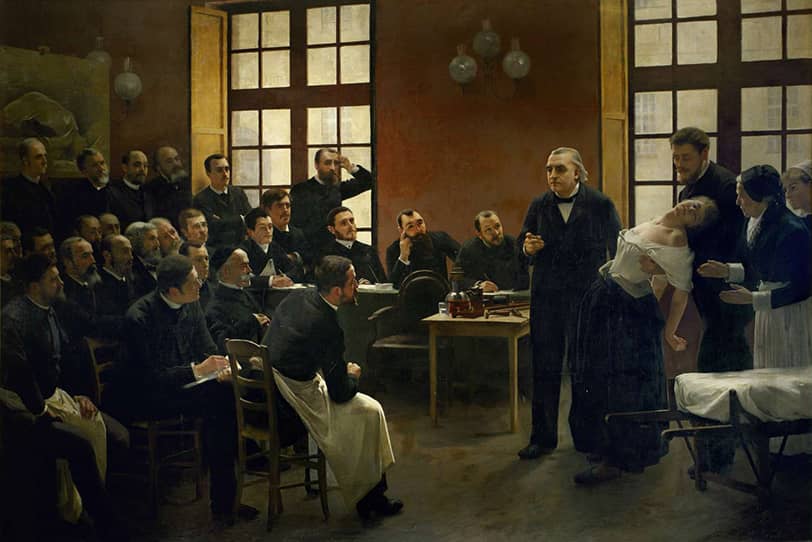

Жан-Мартен Шарко и его вклад

Жан-Мартен Шарко, известный французский невролог, сыграл ключевую роль в изучении истерии. В своей клинике в Сальпетриере, крупнейшей больнице Парижа, он начал систематически исследовать это состояние. Шарко был одним из первых, кто стал рассматривать истерию как неврологическое, а не просто «женское» заболевание. Он тщательно документировал симптомы своих пациенток, проводя демонстрации для студентов и коллег, что сделало его работы широко известными.

Шарко также стал пионером в использовании гипноза для лечения истерии. Он обнаружил, что гипноз может вызывать и снимать симптомы истерии, что указывало на психологическую природу этого состояния. Хотя его методы были спорными, они открыли новые горизонты для понимания связи между разумом и телом. Работы Шарко вдохновили многих его учеников, включая Зигмунда Фрейда, который позже развил его идеи.

Зигмунд Фрейд и психоанализ

Зигмунд Фрейд, работавший под руководством Шарко, стал одной из ключевых фигур в переосмыслении истерии. Он отверг идею о том, что истерия имеет исключительно неврологическую природу, и предложил рассматривать ее как психологическое расстройство, связанное с подавленными воспоминаниями и травмами. Фрейд считал, что симптомы истерии являются результатом внутренних конфликтов, которые не нашли выхода в сознании.

Одним из самых известных случаев в истории психоанализа стала пациентка Йозефа Брейера, коллеги Фрейда, известная под псевдонимом Анна О. Она страдала от множества симптомов, включая параличи, галлюцинации и потерю речи. Брейер и Фрейд использовали метод «катарсиса», помогая Анне вспомнить и пережить травматические события, что привело к исчезновению ее симптомов. Этот случай стал основой для развития психоанализа и нового понимания истерии как расстройства, корни которого находятся в глубинах психики, а не в теле.

XIX век стал временем, когда истерия перестала быть просто загадочным заболеванием и превратилась в объект серьезного научного изучения. Благодаря работам Шарко, Фрейда и других исследователей, она стала рассматриваться как сложное психологическое явление, требующее глубокого анализа.

Истерия в XX веке и современность

XX век стал временем радикальных изменений в понимании истерии. Если в XIX веке она была одним из самых популярных диагнозов, то в XX столетии этот термин постепенно утратил свою актуальность. Критика со стороны медицинского сообщества, развитие психологии и психиатрии, а также изменения в социальных и культурных нормах привели к тому, что истерия как диагноз была исключена из медицинских классификаций. Однако это не означало, что явления, которые раньше называли истерией, исчезли. Напротив, они стали изучаться под новыми углами, с учетом современных научных знаний.

В культуре и искусстве истерия продолжала оставаться важной темой, отражая общественные страхи, стереотипы и представления о психическом здоровье. Литература, кино и театр использовали образ «истеричной женщины» как символ подавленных эмоций, социальных ограничений и внутренних конфликтов. Однако в современном мире этот образ все чаще подвергается критике и переосмыслению.

Сегодня истерия рассматривается не как отдельное заболевание, а как комплекс симптомов, которые могут быть частью различных психических и психосоматических расстройств. Современная медицина и психология уделяют большое внимание роли социокультурных факторов в формировании таких состояний, что позволяет лучше понимать природу этих явлений и находить более эффективные методы лечения.

Упадок диагноза «истерия»

К середине XX века термин «истерия» стал подвергаться серьезной критике со стороны медицинского сообщества. Во-первых, он был слишком расплывчатым и охватывал слишком широкий спектр симптомов, что делало его ненадежным с диагностической точки зрения. Во-вторых, термин был тесно связан с гендерными стереотипами, что вызывало вопросы о его объективности. В результате истерия была исключена из основных медицинских классификаций, таких как DSM (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам) и МКБ (Международная классификация болезней).

Вместо истерии современная медицина стала использовать более точные диагнозы, такие как конверсионное расстройство, соматоформные расстройства и диссоциативные расстройства. Конверсионное расстройство, например, описывает состояние, при котором психологические конфликты «превращаются» в физические симптомы, такие как параличи или потеря чувствительности. Эти новые диагнозы позволяют более точно описывать и лечить состояния, которые раньше относили к истерии.

Истерия в культуре и искусстве

Истерия оставила глубокий след в культуре XX века. В литературе она часто использовалась как символ подавленных эмоций и социальных ограничений. Например, в романе Шарлотты Перкинс Гилман «Желтые обои» главная героиня страдает от психического расстройства, которое можно интерпретировать как истерию, вызванную патриархальным давлением. В кино истерия часто изображалась через образ «истеричной женщины», который стал клише в классическом голливудском кино.

Несмотря на уход термина из медицинской практики, стереотипы, связанные с истерией, продолжают существовать. Например, идея о том, что женщины более эмоциональны и склонны к «истерикам», до сих пор влияет на общественное восприятие психического здоровья. Эти стереотипы часто используются для дискредитации женщин, особенно в публичной сфере, где их эмоции могут восприниматься как признак слабости или некомпетентности.

Современный взгляд на истерию

Сегодня симптомы, которые раньше называли истерией, рассматриваются в контексте современных психических и психосоматических расстройств. Например, конверсионное расстройство, соматизация и диссоциативные состояния изучаются с учетом новейших достижений нейронауки и психологии. Современные исследования показывают, что эти состояния часто связаны с травмами, стрессом и эмоциональными конфликтами, которые «переводятся» в физические симптомы.

Современная медицина и психология уделяют большое внимание роли социокультурных факторов в формировании психических расстройств. Например, исследования показывают, что женщины до сих пор чаще, чем мужчины, получают диагнозы, связанные с психосоматическими симптомами, что может быть связано с гендерными стереотипами и социальным давлением. Кроме того, культурные различия влияют на то, как люди выражают свои эмоции и переживают стресс, что также учитывается в современной диагностике и лечении.

Истерия в XX веке и пережила значительную трансформацию. От устаревшего и стигматизированного диагноза она превратилась в объект глубокого научного изучения, учитывающего как биологические, так и социокультурные аспекты. Сегодня истерия продолжает оставаться важной темой, напоминая нам о сложной связи между разумом, телом и обществом.

Почему истерия остается актуальной темой?

Истерия, несмотря на то что как медицинский диагноз она ушла в прошлое, продолжает оставаться важной и актуальной темой для обсуждения. Ее история — это не просто хроника медицинских заблуждений и открытий, но и зеркало, в котором отражаются культурные, социальные и психологические аспекты человеческой жизни. Изучение истерии помогает нам понять, как общество воспринимает психическое здоровье, как формируются стереотипы и как наука развивается, сталкиваясь с новыми вызовами.

Сегодня истерия вышла за рамки медицинского дискурса и стала метафорой, используемой для описания различных явлений — от массовой паники до политических кризисов. Такие термины, как «медиа-истерия» или «коллективная истерия», стали частью повседневного языка, подчеркивая, что истерия — это не только индивидуальное, но и коллективное явление.

Кроме того, истерия остается предметом интереса для исследователей из разных областей — историков, психологов, культурологов и социологов. Ее изучение требует междисциплинарного подхода, который позволяет рассматривать это явление с разных точек зрения. Это делает истерию не только актуальной, но и чрезвычайно важной темой для понимания современного мира.

Исторические уроки

История истерии и ее изучение позволяет проследить, как менялись представления о связи между телом и разумом, как формировались методы диагностики и лечения, и как наука преодолевала свои собственные предрассудки.

Например, работы Жана-Мартена Шарко и Зигмунда Фрейда, посвященные истерии, заложили основы современной психологии и психиатрии. Эти исследования показали, что психические расстройства нельзя сводить к физическим причинам, и подчеркнули важность психологических факторов. Таким образом, изучение истерии помогает нам не только лучше понять прошлое, но и извлечь важные уроки для будущего.

Важность междисциплинарного подхода

Истерия — это явление, которое невозможно понять, ограничиваясь одной дисциплиной. Ее изучение требует междисциплинарного подхода, который объединяет историю, психологию, культурологию, социологию и даже нейронауку.

Для историков истерия — это способ понять, как общество воспринимало психическое здоровье в разные эпохи. Для психологов — возможность исследовать связь между эмоциями, травмами и физическими симптомами. Для культурологов и социологов истерия — это отражение социальных норм, гендерных стереотипов и культурных конфликтов.

Например, изучение истерии в контексте гендерных стереотипов помогает понять, как общество влияет на восприятие психического здоровья. Анализ истерии как культурного феномена позволяет увидеть, как искусство и литература отражают и формируют представления о психических расстройствах.

Истерия остается актуальной темой, потому что она затрагивает самые глубокие аспекты человеческой жизни — от индивидуальных переживаний до коллективных страхов. Она не просто исторический курьез, а ключ к пониманию того, как мы воспринимаем себя и окружающий мир.

Заключение

История истерии — это история не только медицинских открытий, но и глубоких социальных, культурных и психологических изменений. На протяжении веков понимание истерии эволюционировало от мистических объяснений, связанных с одержимостью и «блуждающей маткой», до сложных психологических теорий, которые рассматривают ее как результат внутренних конфликтов и травм.

В древности истерия была тесно связана с магией и религией, в Средние века она стала символом борьбы между наукой и суевериями, а в XIX веке превратилась в объект пристального научного изучения. Сегодня, хотя термин «истерия» больше не используется в медицинской практике, ее наследие продолжает влиять на наше понимание психического здоровья и его связи с обществом.

История истерии учит нас важности критического взгляда на медицинские и социальные нормы. Она напоминает, как легко общество может стигматизировать и маргинализировать тех, чье поведение или состояние выходит за рамки принятых стандартов.

Истерия, долгое время считавшаяся «женской болезнью», стала ярким примером того, как гендерные стереотипы могут искажать научное понимание и влиять на диагностику и лечение. Этот исторический опыт подчеркивает необходимость более внимательного и чуткого подхода к психическому здоровью, учитывающего не только биологические, но и социокультурные факторы.

Будущее изучения истерии открывает новые возможности для исследований и переосмысления. Современная наука, объединяющая нейронауку, психологию, социологию и культурологию, позволяет глубже понять природу симптомов, которые раньше относили к истерии. Например, изучение конверсионных и диссоциативных расстройств помогает раскрыть механизмы, связывающие психику и тело. Кроме того, история истерии продолжает вдохновлять исследователей на изучение роли травм, стресса и социального давления в формировании психических расстройств.

В конечном итоге, истерия — это не просто исторический феномен, а важный урок для современного мира. Она напоминает нам о сложной связи между разумом, телом и обществом, а также о необходимости постоянно пересматривать и совершенствовать наши подходы к пониманию психического здоровья. История истерии показывает, что наука и общество должны идти рука об руку, чтобы не повторять ошибок прошлого и находить новые пути к исцелению и пониманию.